Starkstromanschluss / Wechselstromanschluss (400 Volt/ 230 Volt)

Der Unterschied zwischen Steckdose und Kraftsteckdose bzw. Wechselstromanschluss und Kraftstromanschluss

Wechselstromanschluss:In einem üblichen Haushalt kommen viele elektrischen Geräte zum Einsatz. Meist brauchen wir einen Wechselstromanschluss, der uns über eine normale 230 Volt Steckdose zur Verfügung gestellt wird. Eine übliche 230 Volt Steckdose hat drei Anschlüsse: 1 Phase (schwarz oder braun); Neutralleiter (blau) und Schutzleiter (grüngelb).

Für diese 230 Volt Steckdosen werden regelmäßig 3 adrige Installationskabel NYM-J 3×1,5 verlegt und mit 10A Leitungsschutzschalter abgesichert. Somit könnte diese 230 Volt Steckdose mit Verbraucher bis höchstens 2.300 Watt belastet werden.

Bei einer Absicherung mit einem 16 A Leitungsschutzschalter könnte man die Steckdose mit 3.680 Watt belasten.

Manchmal reicht dieser Anschluss jedoch nicht aus. Dann kommt der Starkstromanschluss zum Einsatz. Der Starkstromanschluss hat im Gegensatz zur 230 Volt Steckdose 3 Phasen oder Außenleiter L1, L2, L3 bei 400 Volt Wechselspannung.

Bestes Beispiel ist der Elektroherd oder Backofen in der Küche, aber auch die Sauna, oder die Kreissäge, der Schweißapparat in der Werkstatt. Da diese Geräte eine deutlich höhere Leistung benötigen. somit wird für den Kraftstromanschluss auch ein 5 adriges Kabel verlegt. Der Querschnitt dieses Anschlusses ist in Abhängigkeit des Gerätes, für das der Anschluss gebraucht wird.

Für eine 400 Volt Kraftsteckdose mit 16 A wird häufig kommt meist ein Installationskabel NYM-J 5×2,5 verlegt.

DreiphasenwechselstromDer Starkstromanschluss oder Drehstrom ist ein Dreiphasenwechselstrom, der drei einzelnen Wechselströme mit gleicher Frequenz, die zueinander fest um 120° verschoben sind. Eigentlich ist der Name „Starkstromanschluss“ nicht korrekt, er heißt nur umgangssprachlich so. Richtig ist Dreiphasenwechselspannung oder Dreiphasenwechselstrom.

Das Dreiphasensystem hat in der Elektrotechnik hauptsächlich die Aufgabe, die elektrische Energie in Stromnetzen zu transportieren und zu verteilen. Anwendung findet das Dreiphasensystem zum Beispiel bei der lokalen Stromversorgung im Niederspannungsnetz 230 V/400 V (einphasig/ dreiphasig). Viele elektrisch betriebene Motoren werden häufig mit Dreiphasenwechselstrom (Starkstromanschluss) betrieben.

Gegenüber einem einzelnen einphasigen Wechselstromsystem halbiert sich bei einem symmetrischen Dreiphasensystem der Materialaufwand für elektrische Leitungen einer gleich großen elektrischen Leistung. Weiterhin lassen sich Dreiphasenwechselstrom-Transformatoren mit geringerem Kernquerschnitt als gleich leistungsstarke einphasige Transformatoren herstellen. Der Einsatz des Dreiphasensystems ist ab einigen Kilowatt wirtschaftlich sinnvoll und begründet die Bedeutung im Bereich der elektrischen Energietechnik (Quelle Wikipedia).

Hinweis: Das Arbeiten an der elektrischen Anlage kann lebensgefährlich sein. Aus rechtlichen Gründen weise ich Sie darauf hin, dass alle Artikel, mit Erklärungen in Schrift und Bild, keine vollständigen Installationsanleitungen für elektrische Anlagen sind. Sie erhalten hier lediglich Tipps, Hilfe und Anregungen aus der Sichtweise des Autors und Betreibers dieses Blogs.

Wichtig: Bei unsachgemäßer und nicht vorschriftsgemäßer Ausführung wird keinerlei Haftung für entstandene Personen- und Sachschäden übernommen. Die Arbeiten sollten deshalb von Fachpersonal ausgeführt oder mindestens überprüft werden.

Ein Starkstromanschluss im privaten Wohnungsbau

Im privaten Wohnungsbau zum Beispiel kommt ein Starkstromanschluss beim Anschluss eines Elektroherds zum Einsatz.

Ebenfalls kommt ein Kraftanschluss häufig bei eigenen Saunen oder bei einer CEE Kraftstromsteckdose, zum Beispiel in der Werkstatt, im Keller oder auch in der Garage für Gartengeräte, Hochdruckreiniger, Motoren etc., zum Einsatz.

Wie Sie eine Kraftstromsteckdose anschließen?

„CEE“ Steckdosen werden umgangssprachlich „Kraftstromsteckdosen“ genannt. Es sind Steckdosen mit Dreiphasen-Wechselstrom (L1,L2,L3), Neutral (N)- und Schutzleiter (PE). Die Nennspannung beträgt dabei 400 Volt. Die internationale Bezeichnung der CEE -Stecker, -Kupplungen und -Steckdosen für industrieller Anwendung, wird seit 1999 als IEC 60309 bezeichnet.

Zu dieser Bezeichnung gehören jedoch auch noch anderen Steckverbindungen, auf die wir hier jedoch nicht eingehen wollen.

Die CEE-Normen wurden versucht, in Europa zu vereinen, da es verschiedene Stecksysteme gibt. Leider hat dieser Versuch nicht geklappt und es gibt in Europa viele unterschiedliche Stecker und Steckdosen mit eigenen Bezeichnungen und spezifischen Normen.

Wer von CEE-Steckern spricht, meint in der Regel, die für einen Starkstromanschluss. Man kennt sie jedoch auch aus dem Campingbereich und vor allem in der Industrie.

Die CEE-Kraft-Steckdosen sind in den Größen 16A, 32A, 63A und 125A erhältlich. Die Betriebstemperaturen sind mit -25° bis +40° zulässig. Sie müssen alle ein IP Schutzart von mindestens IP44 erfüllen.

In vielen europäischen Ländern mit 400V Dreiphasen-Wechselstrom-Netz werden die 5 poligen CEE -Stecker, -Kupplungen und -Steckdosen in den Größen 16A und 32A als Kraftanschluss verwendet.

Auf den roten Gehäusen ist folgende Bezeichnung vermerkt: „3L(P)+N+PE, 6h“. „3L“ steht für drei Phasen, „N“ steht für Neutralleiter, „PE“ steht für Schutzleiter. Die Bezeichnung „6H“ steht für die Anordnung des Schutzleiterstifts im runden Stecker. „6H“ bedeutet, es befindet sich der Schutzleiter da, wo sich auf der Uhr die „6“ befindet, nämlich unten.

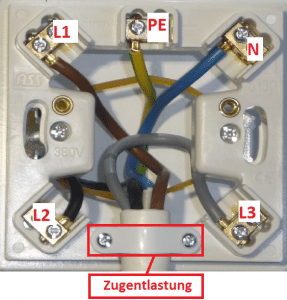

Wenn Sie eine 16A CEE-Kraftsteckdose (3L+N+PE, 6h) öffnen, finden Sie 5 Anschlussklemmen und eine Kabelverschraubung als Zugentlastung vor.

Drei Anschlussklemmen (L1, L2, L3) sind für die Außenleiter (3 Phasen) des Netzes, eine Anschlussklemme ist für den Neutralleiter (N) und die vorstehende, dickere Klemme ist für den Schutzleiter (PE) bestimmt.

Einen festen Kabelanschluss (NYM-J) an einer CEE Kraftsteckdose

Anhand von einem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen festen Starkstromanschluss einer CEE Kraftsteckdose 16 A, mit einem Kabel NYM-J 5×2,5 mm², bewerkstelligen können. Dieses ist ein 5-adriges, starres Installationskabel mit einem 2,5 mm² Aderquerschnitt.

In der Praxis kommt dieser Anschluss es vielfach zum Einsatz. Im privaten Wohnungsbau ist dieser Anschluss zum Beispiel in Garagen für Gartengeräte oder Maschinen und Motoren vorzufinden. Aber auch im Keller, zum Beispiel in der Werkstatt, wird häufig eine Kraftsteckdose 16A installiert.

Folgendes Material und Werkzeug wird für den Starkstromanschluss einer 16A CEE Kraftsteckdose benötigt:

- 1 CEE Kraftsteckdose*

- Ein fest installierter Kraftanschluss mit Installationskabel zum Beispiel NYM-J 5×2,5 mm²

- Bohrhammer (bei Beton oder Ziegelwand)

- Dübel und Schrauben

- Spannungsprüfer* (kein Phasenprüfer verwenden)

- verschiedene Größen von Schraubendreher

- Abisolierzange

- Seitenschneider

- Scharfes Messer

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Kraftstromanschluss einer CEE-Kraftsteckdose 16 A

- Deckel der Kraftsteckdose mit Schraubenzieher öffnen.

- Spannungsfreiheit mittels Spannungsprüfer am vorhandenen Anschlusskabel prüfen und gegen „Wiedereinschalten“ sichern (Das Kabel könnte eingesichert sein).

- Wichtig: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen immer die 5 Sicherheitsregeln beachten.

- Durch die festgelegte Höhe der Kraftsteckdose sind nun die Bohrlöcher mittels Bleistift anzuzeichnen.

- Löcher mittels Bohrhammer (bei Beton oder Ziegelwand) vorsichtig bohren.

- CEE-Kraftsteckdose an der Wand befestigen. Die Befestigung sollte sehr stabil sein, da bei Kraftsteckdosen die Stecker nur mit erheblichem Kraftaufwand ein – bzw. ausgesteckt werden können. Durch die ständige Belastung ist eine einwandfreie Befestigung unabdingbar.

- Das Anschlusskabel mittels eines scharfen Messer abmanteln. Für die Leiter sollte genügend Spielraum bei der Länge eingeplant werden. Beim Abmanteln ist äußerste Vorsicht geboten. Sehr vorsichtig in den Mantel schneiden und dann den Mantel biegen und abziehen. Auf keinen Fall die Isolation der einzelnen Adern verletzen, sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen (Vorsicht, nicht in die Kupferleiter einschneiden).

- Das Anschlusskabel in die CEE Kraftsteckdose einführen, bis der Mantel ca. 1 cm in die Anschlussdose ragt.

- Adern mittels Abisolierzange abisolieren (Die Länge sollte der Länge der Klemmstelle entsprechen).

- Der CEE Kraftsteckdose hat fünf Anschlussklemmen, und zwar eine Schutzleiterklemme „PE“, eine Neutralleiterklemme „N“, und drei Außenleiterklemmen L1, L2 und L3.

- Als Erstes den Schutzleiter (grüngelb) an die PE-Klemme anschließen. Dieser ist mit PE bezeichnet. Die PE-Klemme steht ein wenig vor, damit im Fehlerfall, zum Beispiel beim Herausziehen des Kabels aus dem Steckdose, der Schutzleiter als letzter abgerissen wird.

- Beim Anklemmen der Leiter ist richtiges Werkzeug und Gefühl gefragt. Achten Sie unbedingt, damit keine Isolierung geklemmt wird und dass die Adern nicht zu locker, aber auch nicht zu fest angezogen werden. Nach jedem Aderanschluss ist ein nochmaliges Prüfen, durch kurzes Ziehen, nötig.

- Als nächstens klemmen Sie die blaue Ader (Neutralleiter) auf die Klemme „N“.

14. Die 3 Außenleiter (Phasen) werden an dem Stecker mit L1, L2, und L3 bezeichnet. Klemmen Sie den ersten Außenleiter (braun) auf die Klemme „L1“.

15. Den zweiten Außenleiter (schwarz) auf die Klemme „L2“.

16. Den dritten Außenleiter (grau) auf die Klemme „L3“.

17. Nach nochmaliger Sicht- und Haltprüfung der Adern, das Gehäuse und Dichtverschraubung (wenn vorhanden) wieder verschließen. Viele CEE Kraftsteckdosen* haben auch eine Kunststoffverschraubung, die dann nach dem Anschluss, fest gezogen werden muss. Hier ist wieder mit großer Sorgfalt zu Werke zu gehen, um den Zweck der Dichtheit und der Zugentlastung voll zu erfüllen.

18. Funktionsprüfung! Prüfen mittels Spannungsprüfer* (er sollte bis 400 Volt geeignet sein), bzw. mit einem Messgerät. Sie sollten auch das Drehfeld überprüfen. Es sollte bei einem Neuanschluss immer ein rechtsdrehendes Drehfeld vorhanden sein. Dies können Sie mittels eines Drehfeldmeßgerät* überprüfen. Bei Linksdrehfeld einfach zwei Außenleiter (Phasen) beim Anschluss tauschen und nochmals prüfen.

Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Thema „selber anschließen“. Hier mehr ERFAHREN und NACHLESEN.

| 💡 Falls Ihnen diese Anleitungen nur bedingt weiterhelfen und Sie brauchen als begabter Heimwerker eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung, weil Sie sich dadurch viel Geld sparen möchten. Oder Ihr Ziel ist bestimmte, Dinge bei der Elektroinstallation einfach selbst zu erledigen? Dann besorgen Sie sich das Praxisbuch vom Fachmann. Hier lernen Sie alles rund um die Elektroinstallation im Eigenheim. Von der Planung bis zur Endkontrolle und das in Praxis erklärt, dabei sind alle Schaltungen 1:1 an einer Holztafel aufgebaut. Alles sehr praxisnah und daher top verständlich, keine trockene Theorie. Für versierte Heimwerker ein muss! |